Noviembre y diciembre son meses donde se ponen en marcha una serie de comportamientos cuyo objetivo es crear la idea de un gran cambio, de un fin de ciclo, un renacer o una renovación que eclosionará en enero. Como parte de los seres vivientes de la Tierra, agradecemos haber completado el viaje de 365 días alrededor del sol. La agitación y el aturdimiento humano contrasta con la belleza de la elipse orbital, una figura geométrica que no tiene principio ni fin…casi, casi como la eternidad. Pragmáticamente, la ruta de un humilde planeta no posee relevancia alguna en un universo compuesto por miles de constelaciones, galaxias y claro… millares de cuerpos estelares girando en torno a un polo de atracción. Pero los humanos somos ritualistas. Y no es por capricho. Intuimos que en la monótona repetición de esos 365 días se desliza el intangible correr del tiempo. Esta certeza científica es difícil de asimilar por nuestros cerebros de mamíferos. Cuesta entender que un movimiento repetitivo y constante pueda poner en marcha un complejo fenómeno capaz de hacer brotar las semillas, fecundar los huevos, derribar montañas y convertir una piedra en arena. Esta órbita anual es la que se traduce en calendarios, agendas y efemérides. Podríamos jugar, borrar y escribir “1956” en nuestros teléfonos inteligentes. Incluso, podríamos cambiar los nombres de los meses. Al estilo del calendario jacobino francés podríamos esperar la gloriosa llegada de “Pluvioso” y “Ventoso”, en vez de enero y febrero. Así imaginaremos que tenemos el control, que el sol y las estrellas giran en torno a cada uno de nosotros. ¡Imposible no sentirnos importantes! ¿No somos acaso una cultura antropocéntrica?

Calendario cósmico

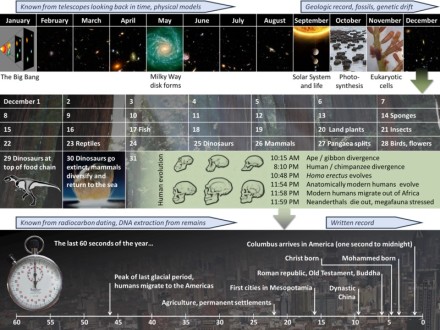

Carl Segan asestó un golpe a la vanidad humana al proponer en 1985 su famoso “Calendario Cósmico”. En ese diseño, el astrónomo dividió en 12 meses los 14 mil millones de años desde el Big Bang hasta nuestros días. De esta forma, fijó la creación del cosmos en el primer día de enero, hasta terminar en la historia humana contemporánea que ocuparía los últimos 21 segundos previos a la medianoche de diciembre. En esta maqueta a escala, Sagan estableció la duración de una vida humana (aproximadamente, 80 años) en 0,15 segundos. A su vez, organizó cada segundo en 438 años y cada hora, en 1.580.000 años. Este calendario nos revela la vastedad del universo y deja en claro que hay demasiada “pre-pre historia” detrás de nosotros. Nos asaltan las molestas preguntas en las que preferimos no pensar: ¿Adónde van los segundos, las horas vividas? ¿Qué éramos antes de nacer? ¿Dónde se esconde el futuro o lo que “todavía no es, pero será”? ¿Siguen los dinosaurios devorando en otra dimensión? ¿Repiten los años vividos antes de extinguirse? Actualmente, la teoría sobre los “agujeros negros” ha replanteado el tema. Por cierto, sigue vigente el orden metafísico, el concepto del cosmos divino, de una armonía o de una energía espiritual. Lo admitamos o no, en cada final del ciclo, deseamos matar al Dios Cronos, el mismo que los griegos representaban como un anciano de venerables barbas, nacido de la Tierra (Gea) y del Cielo (Urano). Portaba una guadaña y un reloj de arena para medir el paso de cada ser vivo, animales o plantas. Según la leyenda, sus propios hijos, los dioses Zeus, Hades y Poseidón, mediadores de los humanos, lo encerraron en el Tártaro, un lugar del inframundo. Pese al cautiverio en tan tenebroso sitio, Cronos sigue marcando el ritmo.

Los ritos de nuestras vidas

Aunque existen ritos oficiales para destacar los ciclos anuales, nosotros los individuos no podemos evitar construir otros personales, acordes con el inicio de un año nuevo. La infancia es una época privilegiada, pues tenemos la ilusión de estar en un “eterno presente”. El tiempo es nuestro amigo, pues el futuro se visualiza como un problema de adultos, lejano y difuso. Nos vemos jugando, corriendo por el campo o viendo televisión, sin angustias metafísicas. Tampoco pensamos en los cambios que irán sufriendo nuestros cuerpos con cada giro anual de la Tierra. Como la vida es sabia, de repente nos topamos frente a frente con la pérdida de algún ser querido. La mascota de la casa “desaparece” sin una explicación que justifique su imposible retorno. Puede ser que nuestros padres se cambien de trabajo, de casa, de barrio o de país. Recién notamos que algunas personas, paisajes y cosas ya no están físicamente con nosotros, pero somos capaces de recordarlas. A la fuerza, comenzamos a conjugar los verbos en pasado y preguntamos en el auto, tren o avión: “¿Cuándo vamos a llegar?”. Como si la ansiosa expectativa pudiera transformar lo que nos espera en lo que soñamos.

Visualizo mi niñez en Lota, en el húmedo sur chileno. Noviembre significaba el término de las lluvias y del frío. La proximidad del verano anunciaba entusiasmo, pues los profesores organizaban el festival o la “presentación” anual. Cada curso dibujaba tarjetitas de papel, en las que escribíamos a mano el programa del “show” que verían los papás en el Teatro Municipal. Pese a su pomposo nombre, era una sala que servía para cine, reuniones de vecinos, graduaciones y conferencias sindicales. Los disfraces y ensayos eran un aviso de algo grande por venir. ¡Y así era! Todos los niños eran aplaudidos y cada curso celebraba con hot dogs y refrescos el cierre del año académico. Luego, seguía la preparación de la cena navideña y la tradicional salida matinal a la calle el 25 de diciembre, para mostrar y compartir los juguetes recibidos. Después de almuerzo, la mayoría de los papás nos llevaba a la piscina, cuyo portón de fierro verde se abría hacia un senderito de ladrillos amarillos, muy parecido a la película del “Mago de Oz”. Así sucedía cada año.

Más giros de la Tierra

Aquella rutina cambió totalmente cuando llegamos a vivir a Santiago. De partida, mi papá había fallecido en un accidente minero, mi mamá trabajaba y el colegio era de niñas. Pese al “caos” que toda adaptación conlleva, igual recuerdo rituales de fin de ciclo. Noviembre era el mes de María y de las pruebas globales. En diciembre, cuando ya “las metas estaban cumplidas”, las compañeras de clases disfrutábamos el último día con una guerra de bombitas de agua. Mojadas, salíamos a comprar helados y nos quedábamos toda la tarde con el uniforme puesto. Era una forma de despedida, pues todavía estábamos creciendo y era normal que alguna hermana o prima menor heredara el vestuario. Esa primera semana de libertad, solía ir con mi mejor amiga a comprar los regalos de Navidad al centro. Mi hermana hacía lo mismo con sus amigas. Ambas juntábamos monedas en nuestras alcancías y jamás pensábamos que se podían gastar los “ahorros” en otra cosa que no fueran esos obsequios, algunos dulces y las entradas para la matiné. Paseábamos por la Plaza de Armas, el portal Fernández Concha, la galería España y el pasaje Matte con la misma fascinación de un turista en los mercados de Estambul. El verano se asomaba con largas llamadas por teléfono a las amigas, invitaciones a “tomar onces” y a mojarse bajo las mangueras. A veces, nos tocaba algún veraneo en la playa, en los que leíamos novelas, dibujábamos y jugábamos a la lotería. Como en las cabañas no había televisión, siempre había algún pariente que nos contaba películas o nos explicaba el Festival de Viña del Mar. Después venía marzo…¡y todo comenzaba otra vez! Solíamos pensar que el colegio jamás, jamás se iba a terminar.

Tic tac, tic tac…

Cuando ya no creíamos en el Viejito Pascuero y las batallas acuáticas nos parecían cosas de “cabra chica”, el final del año se comenzó a centrar en “el ideal” de algún bailoteo perfecto. Entonces, yo me imaginaba despidiendo la noche vieja en la película “La Fiesta Inolvidable”. Me veía a mi misma como al actor Peter Sellers, colocando jabón de lavar en la piscina interior de la casa enfiestada. Pensaba que sería lo máximo caerme al agua vestida de lentejuelas, botar la mesa, hacerle zancadillas al garzón que llevaba la champaña y repetir todas las situaciones hilarantes del filme. Por alguna razón, cuando vamos creciendo creemos que la felicidad se logra con actividades muy complejas, casi barrocas. ¡Lo simple nos parece aburrido! Un par de veces fuimos a esperar las doce en la casa de una de mis tías. Nos gustaba ir porque mis dos primas mayores siempre solían arreglarse para ir a algún panorama. Ellas, se duchaban, maquillaban y esperaban que llegara la “costurera de la familia” con los vestidos que se mandaban a hacer. Mi tía encendía la televisión para escuchar el conteo final que estallaba con el himno nacional y los fuegos artificiales de Valparaíso. Recuerdo que en medio de los abrazos, mi prima mayor bajó corriendo las escaleras. Sollozaba con desesperación. Mi tía nos explicó que era un colapso emocional, la angustia del final de año. Esa noche no lo entendí. Después, supe que las depresiones y suicidios suelen activarse en estas fechas. El optimismo no viene garantizado con los ciclos anuales. Revisamos lo que han sido nuestras vidas y a veces, no nos gusta lo que vemos.

Tiempo en el tiempo ¿El hombre dónde estuvo?

Para hacer el cuento corto, jamás estuve en una fiesta de estilo cinematográfico. Lo más parecido me ocurrió poco antes de terminar la universidad. Con una amiga y nuestros pololos salimos una noche de año nuevo a bailar con gorritos y cotillón a la discoteca “Las Brujas”. Teníamos intenciones de desayunar mariscos en el Mercado Central, como hasta hoy se acostumbra. ¡Nos morimos de sueño! El “carrete” nos duró hasta las cinco de la mañana. Vislumbramos el amanecer del primer día de enero entre la cordillera de Los Andes, pero no vimos salir el sol. Creí que me había perdido el amuleto dorado para garantizar mi buena suerte durante ese año ochentero. Luego, al entrar a trabajar, casarme y con las nuevas responsabilidades, me quedó bien claro que un amuleto no reemplaza los cambios dentro de uno mismo. La adultez refleja nuevos ritos. Los meses finales del año se centran en darle esperanzas a las nuevas generaciones. Curiosamente, esta semana estuve pensando en mi prima mayor y en aquella medianoche, cuando quiso escapar de las desgracias y premios que le reservaba la vida. Quizás, el jolgorio hizo que en su gloriosa juventud intuyera que la huella que dejamos en este planeta equivale a los 0,15 segundos de Carl Sagan. No podemos evadir llegar al final del viaje. Por eso brindamos y nos aturdimos. Sin embargo, hay algo trascendente en cada ciclo que finaliza. Un misterio que nunca acaba, como si el ayer fuera hoy y el presente se esfumara en el futuro. Algo como subirse a una montaña y ver otra vez el Big Bang, pero con la respuesta perfecta a la pregunta de Pablo Neruda: “Tiempo en el tiempo…¿El hombre dónde estuvo?”