En la danza macabra de números en que se ha convertido la discusión sobre la pandemia que nos afecta, resulta dramático y devastador constatar que nos hemos acostumbrado a la información sobre la cantidad de muertos. Discutimos si faltan 600 fallecidos o si los decesos como consecuencia o a raíz del Covid-19 son 5.000. En cada reporte diario que entregan las autoridades de salud del país, ya no sorprende que fallezcan más de 100 personas diarias.

Olvidamos que tras cada una de esas cifras hay personas, historias, familias, amores, dolores y pérdidas irrecuperables.

La pandemia ha sido devastadora para nuestra sociedad, pues al dolor dela muerte de los seres que amamos se suma que no podemos realizar los ritos que nos permiten despedirnos de ello. Nuestros muertos lo hacen en medio de la desesperación y la soledad, impedidas sus familias de acompañarlos en su hora definitiva.

Nos vamos enterando, por aquí y por allá, que falleció un compañero de trabajo, que el padre de un conocido fue contagiado y en menos de una semana ya había partido. Las historias se van sucediendo y ya evitamos leerlas, quizás por miedo o también por negación ante la temible presencia de la muerte, esa compañera que está más presente que nunca entre nosotros.

En una ciudad que parece triste y gris, más distante y solitaria que nunca, ya no vemos los rostros que nos hacían más humanas las calles y rincones de la urbe.

Por años he transitado por Avenida Pedro de Valdivia, desde Eliodoro Yañez hasta Avda. Francisco Bilbao. Ha sido mi barrio por casi 20 años, conozco a sus residentes, sus oficinistas, a los estudiantes de la Universidad Finis Terrae, los ciclistas que utilizan sus ciclovías, los eternos amantes del trote, los comerciantes con sus locales, los restaurantes que muchas veces han sido el espacio donde he mantenido agradables y largas tertulias; en fin, el espacio donde una parte de mi vida se ha desarrollado. En la esquina de Avda. Pocuro con Pedro de Valdivia, justo donde está la sede de los mormones, desde que llegué al barrio había una persona delgada, de pelo cano y lentes, servicial y respetuoso, ataviado con un pulcro delantal blanco, que instalaba una mesa desarmadle justo entre la calle y la ciclovía que allí existe, al lado de un gran árbol y la cubría con un mantel blanco, para instalar sus productos. Vendía galletas de champaña, frutillas, uvas, cuculíes y cualquier producto de temporada. Cuando daba la luz roja, se acercaba a los automóviles y en sus ventanas realizaba las ventas, habitualmente lo acompañaban sus hijos. Muchas veces, yo también le compré alguna fruta, especialmente en el verano.

Hace semanas que no le ví más, pero supuse que era producto de las prohibiciones sanitarias derivadas de la pandemia.

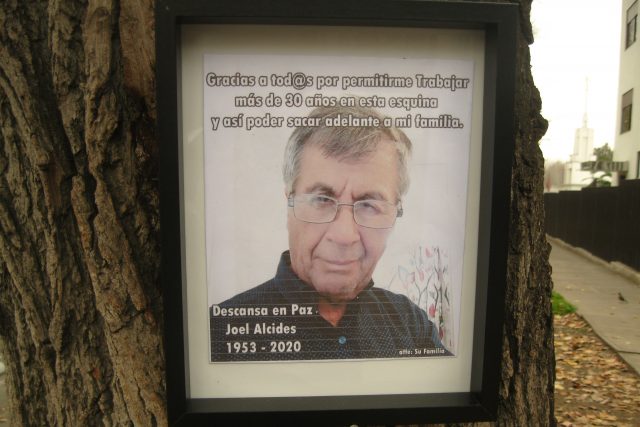

Hace unos días atrás apareció un discreto cuadro clavado en ese mismo árbol que firmaba su familia. Una cuenta @yennisima de Twitter (esa terrible y odiosa red social), publicó esa fotografía.

Yo no lo había visto. El mensaje era breve y bello y decía “Gracias a tod@s por permitirme trabajar más de 30 años en esta esquina y así poder sacar adelante a mi familia. Descansa en Paz. Joel Alcide. 1953 – 2020”

Al leerlo me conmoví. El eterno vendedor de galletas de champaña de Pocuro con Pedro de Valdivia había fallecido por el Covid-19; tenía 67 años, una familia, vivía en Quilicura y nunca dejó de concurrir a esa esquina a ofrecer sus productos, tanto que se convirtió en parte del paisaje.

Falleció el 23 de mayo y ya no lo veremos más en ese lugar que hoy sólo lo recuerda con su solitaria fotografía.

Impacta leer lo que muchos han ido poniendo en los comentarios del tuit original: recuerdos de las muchas veces que interactuaron con él, sus gestos educados y comedidos, como ayudó a una persona que se ahogó. Un periodista me contaba que para un Día de la Madre estaba vendiendo flores y él le dijo “pucha, justo hoy quería galletas de champaña”, los estudiantes de la Universidad Finis Terrae se preguntaban “¿El tío de los cuchuflís?”. Otros subieron fotografías de su trabajo. Cientos de historia en unas pocas horas recordando y honrando su memoria. nadie sabia que se llamaba Joel, algunos que tenía hijos que había sacado adelante con su esfuerzo, todos que era un personaje fundamental de nuestro vecindario. Nos ha dejado triste a todos, pero también permite humanizar un poco nuestra doliente ciudad.

Duele saber que muchos están muriendo anónimamente, que su vida se va en forma triste y solitaria. Y debemos luchar porque nadie muera así, porque no es digno ni humano.

Los muertos tienen nombre. Uno de ellos se llamaba Joel Alcide y merece que le recordemos.