El comienzo fue en una liquidación de la pequeña sucursal de la librería Universitaria en la avenida Macul, al igual que como se lo encontró la última ganadora del Premio Nacional Jorge Teillier, la poeta Elvira Hernández: un ejemplar de Muertes y maravillas a diez pesos destacaba entre decenas de libros del canasto de las ofertas. En su portada, en un tono azul como el de la camiseta de la U, se mostraba al poeta sentado sobre un riel soldado, posiblemente de la Estación Central. Leerlo e identificarme fue más fácil y a la vez duradero que con mis anteriores y rápidos períodos de Nerudiano, Rokhiano o Huidobriano del año anterior, cuando tenía 18 años. Cercanías reconocibles con el poeta lárico, su fecha de nacimiento, el día de la muerte de Carlos Gardel, y cumpleaños del que escribe, que llegó a estos pagos un 20 de enero, día en que se exalta al “roto chileno” y a San Sebastián. Además, estudió historia, lo mismo que aquello para lo que yo pensaba que estaba predestinado. Era de Lautaro, un pueblo que yo conocía, al igual que yo que soy de Peumo “pueblo chiquito, pueblo bonito y acogedor”, como reza el vals convertido en himno creación del Popo Retamales. Mi hallazgo de Teillier a lo mejor detuvo la posibilidad de que mi pueblo tuviera un poeta, situación de la cual él siempre alardeaba, la superioridad de los pueblos de La Araucanía, todos con sus respectivos baluartes de los versos, frente al mío sin ninguno. Debí haber te contestado que no se producían poetas, pero sí mucho vino que al fin y al cabo es algo así como el combustible ritual de nuestros vates (y de él en forma especial). Mis poemas cambiaron y se colgaron de la usanza lárica. Sentí que su obra habitada de trenes y el ritmo cansino de la ruralidad ordenada en calles me identificaban tanto… y que no podría emularle. Que lo yo me aventurara escribir ya lo estaba en la piedra. Me sumergí en ese ejemplar de Muertes y maravillas como quien encuentra el camino, pero no por eso dejó de inspirarme en mis performances literarias, que continuaron, a decir verdad, y también en mis intereses sociológicos por acercarme a los temas de las identidades pueblerinas.

Pasaron un par de años hasta que me encontré con el poeta de los trenes a bordo de uno de ellos. El convoy inusualmente con muy pocos vagones, dos dormitorios, uno de los salones japoneses de clase Z160-168, el coche comedor, uno de primera y otro de segunda. Se había especulado que por las fuertes lluvias del otoño sureño incluso el tráfico ferroviario estaría suspendido, pero, salvo la singularidad de llevar una formación disminuida, todo estaba normal. Por la operación de próstata y los posteriores controles mensuales de mi padre, el viaje a Temuco se había convertido en un ritual mensual que implicaba que él abordara el “nocturno” en Curicó. Por esos tiempos esperaba respuestas del Perú para proseguir mis estudios y me financiaba mis gastos con ventas de manjar y mermeladas que me proveía la madre de mí compañero de curso Manuel Canales. Lo extraordinario de ese viaje sería que una coincidencia me hiciera llevar una carta de un amigo del pedagógico a sus padres en Temuco con el compartir esa travesía sobre rieles con Enrique Lafuorcade y Jorge Teillier como pasajeros. Me di cuenta de que viajaban en uno de los dos coches dormitorios cuando pasaron por el salón en que yo viajaba rumbo al coche comedor antes de pasar por Rancagua.

Eran tiempos en que desde la “liebre” 28 en la que subía rumbo a mi casa de la Villa El Dorado veía en la penumbra de la avenida Providencia caminar al poeta Zurita entre la utopía libertaria de entonces, la autocensura y sus protestas poéticas. Como era lo acostumbrado, mi papá abrigadísimo en la orfandad del andén de la estación de Curicó, acompañado del siempre atento primo Manuco Ruiz, se subió y el tren retomó su andar raudo. Pasamos Talca, donde estaba como siempre estacionado al costado del andén el material rodante del ramal de trocha angosta hacia Constitución. Una vez más iba abandonando los potreros y plantaciones de vid y frutales ordenadas del valle central y nos internábamos en plena noche hacia el sur de los bosques, trigales y praderas. En hora de itinerario pasamos el largo viaducto sobre el río Laja. Pronto vinieron las maniobras del cambio de locomotoras de la eléctrica a la diésel. En la estación de Renaico, a esa hora imprecisa de primeras claridades del día, el tren no continuó su recorrido habitual hacia Collipulli, abandonó la vía central y tomó el ramal. Me invadió la alegría, pues iba pasar por Angol que no visitaba desde esos viajes iniciáticos de la primera infancia y además recorrería el trayecto desconocido Angol-Traiguén-Púa, estación de retorno a la línea troncal. El paso del convoy era extraordinariamente lento a lo sumo veinte kilómetros por hora. El estado de la vía en un ramal secundario de principios de los ochenta apenas podía asegurar que el tren no se descarrilara si se conducía con mucha precaución. Comenzamos a detenernos largos ratos en estaciones que eran casi eso y nada más. A primeras horas había visto al poeta Teillier desayunar una pilsener y en cada detención nos encontrábamos en las pasarelas compartidas del salón con el coche dormitorio. A la segunda detención larga, recuerdo que Lafourcade reclamaba contra la irresponsabilidad de los ferrocarriles. Teillier fijaba su mirada en un ejecutivo que se paseaba con un gran paraguas negro y ensuciaba sus finos zapatos en la ancha y única calle que estaba más allá de la estación haciéndole el quite a las gallinas y los pavos. La línea del tren llegaba a Traiguén junto al camino adoquinado rodeado de pinos Oregón que conduce a un entre blanco y azuloso cementerio ubicado en lo alto de una pequeña colina, un paisaje teillieriano a decir basta. Era de imaginar los miles quizás de paseos en bicicleta de jóvenes muchachas de muslos duros, tostadas y deseosas. Los innumerables sepelios encabezados por ataúdes blancos de las hermanas fallecidas. ¿Lo vio Teillier desde su ventana? ¿O esa imagen era una exclusiva para mí? La estación con un tráfico ferroviario respetable nos esperaba con el buscarril rumbo a Renaico tras la vía libre que nuestro tren le dejaba. De las casas cercanas a la vía férrea la gente salía a mirar a este desconocido tren que casualmente tenía entre sus pasajeros al poeta que los hizo parte de su leyenda. El conductor se ufanaba que esta era una ocasión muy singular para ellos, solo acostumbrado a ver el pequeño buscarril o convoyes de carga. Nuestros encuentros en la pasarela continuaron y tuve el placer de ver recompensado tanto viaje en que me aguanté el sueño por ir viendo una a una las estaciones que cada vez iban ingresando más al sur y por mi destino: era yo quien le informaba al “poeta de los trenes” que después de Púa venía Perquenco y la próxima era Quillén. En fin, para eso de casi las tres de la tarde el tren nos dejó en la entonces oscura y hollinada bóveda de la estación de Temuco.

Ahora es cuando la carta que yo traía se encuentra con la venida de los destacados escritores a iluminar ese “apagón cultural” –en este caso el provinciano– del que tanto se hablaba por esos años y que el mismísimo autor de Palomina blanca había colocado en el tapete. Ocurrió antes de ir al conversatorio que con el paso del tiempo podría ser denominado como les gusta tanto ahora los periodistas de “emblemático”, en consideración a la casi nula actividad cultural en la que se debatía la recién centenaria ciudad. Fui por la casa del ex académico de la ex sede Temuco de la Universidad de Chile, como solía por entonces autodenominarse en sus esporádicos escritos en el diario local. En la que se suponía por mi parte una breve y protocolar visita, conocí a la hermana mayor de mi amigo metida en un mameluco de mezclilla, su jovialidad y sus pómulos rosados por el calor excesivo que suele haber en las casas del sur me encontraron con una agradable sorpresa que no me esperaba. De nombre bíblico, se disculpó de no acompañarme ese día, pero quedamos de encontrarnos para ir a ver el recital que ofrecería a la mañana siguiente el poeta. En el conversatorio claro está que Lafourcade pontificó de todo lo que quiso y con esa seguridad de tener el favoritismo de lo que entonces era el oficialismo (que efectivamente estaba compuesto de oficiales). Teillier fue un tímido acompañante al que la concurrencia tampoco parecía conocer mucho a pesar de que jugaba casi como de local. Mi hermana me decía que le preguntara algo a él, pero mi timidez me impidió sacar el habla.

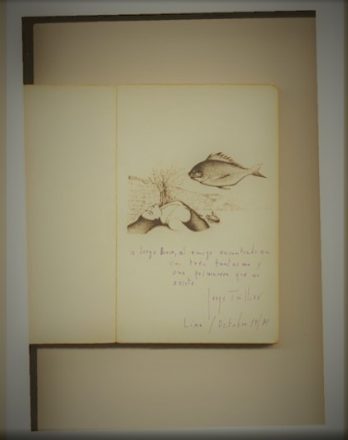

No recuerdo haber estado impaciente por su llegada, por lo que es posible que la haya ido a buscar. El recital era un sábado a las 11 en uno de esos días en que en los informes del tiempo son catalogados con presencia de chubascos ocasionales. La sala del Instituto Chileno-Norteamericano a diferencia del lleno del día anterior lucía esa mescolanza de intimidad con nostalgia que suelen tener los recitales de poesía, en donde abundan más los sitios vacíos que los ocupados. Teillier leía coloquialmente para estar acorde con sus poesías y con excesiva timidez, parecía que su recital duraría la nada misma. De a poco se fue dando cuenta de que los que asistíamos éramos parte de esos dos o tres mil lectores que él estaba orgulloso de haber reclutado en más de veinticinco años de oficio literario. Los pitazos de las locomotoras a vapor eran la música de fondo que iba matizando los pedidos de lecturas de los más fieles seguidores. Hasta que al finalizar vimos en sus ojos ese brillito de satisfacción de haber gozado de una epifanía comunicativa, la del poeta que te lee esos poemas que han resonado tanto en ti hasta convertirse en parte de ti mismo. El poeta nos miraba a mí y a Ruth desde su estrado de la palabra, tal como si fuera un sacerdote, quizás designó nuestro destino como futura pareja cuando yo le pedí que nos leyera “Carta a Mariana”. (Décadas después descubrí la similitud de este poema con la canción “Marianne” de Leonard Cohen, en la atmósfera de añoranza, sello reconocido en la poesía de Teillier). Nos despedimos de él, nos fuimos caminando lentamente por la calle Montt, nuestros dedos se rozaban, así lo recuerdo al pasar por la plaza del hospital. No hubo beso. Al poco tiempo le dejé el libro Para un pueblo fantasma con una dedicatoria que hablaba de un tren que se alejaba dejando un punto rojo en medio de la niebla que como una suerte de estrella fugaz no indicaba que algún día lo abordaríamos: Al amigo conocido en un tren fantasma y reencontrado en una primavera que no existe. Lima, octubre 1981. Jorge Teillier.

Estamos en Lima meses después del recital de Temuco, en el Woni un Chifa en modo bar, en su derrotero de decadencia que anticipaba su pronto final con su estética sesentera roída. Nuestro lugar de reunión lo fue por décadas de la bohemia limeña, en una ubicación privilegiada a pasos de la céntrica plaza San Martín. La tarde comienza a despedirse y nos acompaña el poeta Juan Cristóbal, compinche de epopeyas literarias y borrachera de mi amigo poeta y Alonso Lillo, arquitecto y poeta exiliado en Dinamarca que por entonces pasaba una temporada en la ciudad junto a sus padres, pues tenía esa pérfida L en el pasaporte que no le permitía el ingreso al Chile amado. Teillier me escribió su dedicatoria en el libro, que yo había comprado en la Feria del Libro en Santiago cuando la “chica matadora” trabajaba de vendedora en esa librería y aprovechó de contarme que pronto sería madre. No lo resistí, me indigné. Era la biología la que nos separaba con un ser que materializaba su alejamiento que me parecía definitivo. Se casaría, se despedía lentamente de mí con ese rastro perenne que dejaría el embarazo en ese pequeño y perfecto cuerpo. Después de seguro conocería el resultado que su crecimiento me iría señalando de la imposibilidad de volver a vivir nuestro amor. No quería perderla, le dije que era irresponsable, mientras mis ojos fijaban la vista en una esfera de finas líneas plateada que colgaba de su delgado cuello. Recuerdo esa tristeza que me invadió después de alejarme por la caluroso y ruidosa calle Bandera. Sentí envidia de ese objeto platinado que se quedaba en ese cuello que yo no había besado lo suficiente. A Teillier lo vi en otras circunstancias en compañía de su hija Carolina en el colegio Los Reyes Rojos en el distrito de Barranco, también en el antiquísimo bar Cordano frente a la estación de ferrocarriles Desampararos, del trayecto conocido (en ese entonces) por ser el que pasa por la mayor altitud del mundo, que une a Lima con Huancayo. Le cuento de mi estada de relegado en La Ligua. Hablamos de Alina, la notaria que ambos conocemos, me invita a que lo visite en El Ingenio cuando regrese y yo ande por esos lares.

Otra vez que lo encontré a Jorge estaba acompañado de Cristina y avanzaban como yo por esa laberíntica y larga cola que se desparramaba por la Plaza de Armas de Santiago a la espera de despedirnos del ex presidente Frei que yacía en la capilla ardiente de la Catedral. A lo menos nos encontramos tres o cuatro veces en la prolongada espera, él con su chaqueta azul y del brazo de la siempre inquieta Cristina con su larga cabellera rubia al viento. Desde Temuco anunciaba el ex catedrático de la ex sede Temuco que viajarían a lo menos dos buses con afectados adherentes para las exequias del líder caído a realizarse al otro día. En mi memoria, el rostro mortuorio adelgazado y empequeñecido del otrora estadista todopoderoso de mi infancia tras el vidrio del féretro, la lenta y larga romería, Teillier siempre abrazado a Cristina, en silencio en actitud de ruego en medio de esa multitud ordenada y silenciosa.

En el verano del 83 partí a La Ligua de regreso a visitar amigos de la relegación que me tocó entre mayo y agosto de 1980 por participar en la marcha del 1° de mayo después del acto de la FUT en el sindicato de trabajadores de la IRT. Tras cinco días de detención nos aplicaron la medida administrativa y nos repartieron a los detenidos a nuestros lugares de relegación. Pasado el primer mes de acomodarme a esta nueva situación con el incondicional apoyo de mis compañeros de carrera de sociología que me aportaban solidariamente y se rotaban para visitarme, me fui hallando en los códigos de mi ancestro pueblerino, pasé de ser un extraño que removía espectros al que nadie quería acercarse por temor a las represalias, a ser al cabo de tres meses de mi estadía obligada un personaje más, el relegado. Los liguanos fueron superando sus temores, se acostumbraron al joven que de poncho se paseaba por el pueblo y que a la hora de la llegada de los buses cargados de compradores de tejidos esperaba el arribo de algún amigo que le traería conversación por un rato y dejaría música y lectura. Me terminé por acostumbrar a la vida de pueblo, había sido fácil volver a esa condición después de la zozobra de la llegada, con las amenazas del gobernador provincial, el carabinero de más alto rango de ese territorio. Me había terminado por acostumbrar al par de visitas diarias a la guardia de la comisaría, a la casa roja del cerro que el minero Ciro me había facilitado. (Al respecto, en lo que era la sala de la modesta vivienda, entre las puertas que daban a los dormitorios un calendario en el mes de septiembre del 73 parecía indicar que para el dueño de casa el tiempo se había detenido. Le pregunte un día a Ciro al respecto: “ahí se acabó todo”, me respondió). Recuerdo la sonrisa del flaco Roberto, la embriaguez del licor de erizos y el casete de la música de The Wall escuchado por primera vez. Afuera los perros ladraban como cada noche que dormí en la única casa pintada de rojo en los cerros de La Ligua de ese entonces. Volver a ver a los amigos, Héctor y su familia, siempre abiertos a conversar compartiendo un abundante almuerzo, a la elegante Alina inquiriendo detalles de mi nueva vida en Perú y al flaco Roberto, ahora el regente del restaurant El Parrón, quien en su barra recibe con frecuencia a Jorge Teillier que se ha vuelto asiduo de sus mostos y la conversación de los parroquianos y pasa después de retirar la correspondencia de su casilla postal. Nos acordamos de nuestros días en Lima, hablamos de las historias de los pueblos que construyen sus propios microcosmos indiferentes a las urgencias que agitan a las grandes urbes. Nos despedimos del ya ex jugador de baloncesto del Flecha de La Ligua que va a convertirse en un personaje clave para los afanes del poeta en el pueblo de los dulces y los tejidos. Tomamos un colectivo y nos vamos a recorrer el cercano pueblo de Cabildo. Le cuento que tengo una amiga de infancia de Peumo que reside allí. Pregunto a un par de cabildanos que osan enfrentar las calurosas calles de las cuatro de la tarde, pero no la ubican. De retorno a medio camino pasamos a El Ingenio, a Jorge lo saludan los gatos, se le nota contento al poeta en ese refugio que alguna vez le perteneció a La Quintrala.

En los siguientes años de mi retorno los encuentros fueron de preferencia en La Unión Chica, aunque como contaré hubieron otros bares de menor mentía que visité con el poeta lautarino. Jorge aparecía por el bar de la calle New York a eso de las cuatro de la tarde, los otros comensales se iban sumando, de los que recuerdo más habitués por ese entonces eran los poetas Álvaro Ruiz y Rolando Cárdenas, el hermano del poeta, Iván, dedicado a la narrativa, el escritor de Aysén y el intérprete del violoncelo de la Orquesta Filarmónica de Santiago que se solía agregar después de los ensayos Enrique Valdés. Se bebía siempre vino tinto, Conde de La Conquista, que pedía el poeta dirigiéndose por su nombre a los dilectos mozos. Un tema de la conversación a veces era el boxeo, sus conocimientos eran de tal envergadura que una vez en un bar de un hotel en Panamá unos empresarios que casualmente conversaron con él le llegaron ofrecer que fuera entrenador. Y siempre la poesía chilena e invitados de otros lares que se sumaban por la vía de la palabra a la mesa, los amigos que no estaban. Antes de que dejar de pasar el metro, el poeta se despedía de apuro y partía lo más raudo hacia la cercana estación Universidad de Chile tras la casa de Vinka Benke, su mujer en la calle San Pascual aledaña a la estación Escuela Militar terminal oriente de la línea 1 en esos años. En algunas oportunidades lo acompañé desviándome un poco de mi camino. Cierta vez nos adentramos por la calle San Diego, quedamos solos y Jorge sacó unos poemas escritos en servilletas y retazos de papel, otra vez lectura a la carta y yo opinando sobre los que me parecían más logrados. Nuestros encuentros en bares finalizaron con mi traslado a Temuco. Recuerdo uno en que se jugaba una Copa Davis, jugaba Ile Nastase por Rumania y Jorge quería que ganara la tierra que había cobijado a su padre y su hijo.

Pasaron los años y ya instalado en la región y recuperada la democracia por mi trabajo me tocaba pasar por su Lautaro. Gran decepción fue visitar la Biblioteca Municipal y saber que no estaban sus libros y que muchos visitantes los pedían y querían conocer la casa donde vivía el poeta, visitar el Hotel de France remecido impenitentemente por el paso del tren. Recuerdo cuando me acerqué al concejal de mi partido político para solicitarle que hiciera la gestión para que se le entregara el reconocimiento de Hijo Ilustre a Teillier. Se hizo un silencio y me habló despacio que eso él no lo podía proponer porque el poeta era alcohólico y además comunista. Pero tendría una pronta oportunidad de planteárselo al mismísimo alcalde Renato Hauri en un encuentro proformación de la asociación de municipios Marihual (Victoria, Lautaro y Perquenco), que terminó en un almuerzo largo y conversado con bajativos por cuenta de la casa en la Hostería El Bosque de Victoria y nos permitió plantearle la iniciativa a la autoridad edilicia con el apoyo del entonces director de Sernatur Wladimir Flores y del concejal de Victoria Patricio Villanueva que tenía estudios de un par de años en Pedagogía en Castellano, es decir, un triunvirato con argumentos contundentes para la ocasión en que se emitían. Cabe destacar que el edil interpelado es de profesión trabajador social y se consideraba una suerte de discípulo de mi hermana a la que él llamaba “la señora Loreto” que había sido su profesora en la universidad. Cómo habrá sido finalmente no lo puedo asegurar qué es lo que puso a nuestro favor al en principio reticente alcalde, pero al tiempo el Honorable Concejo de Lautaro nombró Hijo Benemérito de la comuna a Jorge Teillier Sandoval a petición por cierto de la primera autoridad comunal. Me dio una gran alegría, aunque nunca terminé de entender la diferencia entre ilustre y benemérito, pero Jorge ya tenía algunos problemas de salud que le impedían venir a recoger su reconocimiento. Unos meses después recibió el Premio Eduardo Anguita que otorgaba la Universidad de Chile a los poetas destacados que no hubieran recibido el Premio Nacional de Literatura. El domingo anterior al día martes en que ocurriría el acto de entrega del premio salió publicado su discurso en el diario La Época, el que Jorge iba leer en esa memorable y única ocasión, en donde reflejaba la felicidad que le había significado el que obtuviera ese reconocimiento. Así que a primera hora del lunes estaba yo llamando al alcalde para preguntarle si había leído dicho texto, situación que no había ocurrido porque a Lautaro no llegaba el periódico, así pues, pasé a leerle el párrafo y decirle que debía viajar a Santiago a entregarle el galvano y el diploma de Hijo Benemérito, me dijo que él no podía por la premura de la fecha, pero vería lo que podía hacer al respecto. Así fue como la encargada de cultura tomó el tren nocturno tan viajero de la obra teillieriana para llegar hasta la casa central de la universidad y hablar con la encargada de la actividad. Quedaron de acuerdo en que sería una sorpresa para todos los presentes incluido el poeta la entrega del reconocimiento. Así se hizo y en un momento culmine de la ceremonia avanzó por el salón central la encargada de cultura con paso marcado por sus botas de legitimo cuero y su abundante cabellera castaño claro enrulada que le daban un aire de distinguida amazona sureña, lo cual resultó extremadamente beneficioso para la galanura de la entrega del sumo reconocimiento que el pueblo que lo vio nacer le hacía al más inspirado de sus hijos. Entrevistado Sebastián Teillier en el suplemento Artes y Letras de El Mercurio con el que se recordó la partida reciente del poeta, sobre ese día dijo que había sido el que más feliz había visto a su padre “como un niño premiado como el primero de su curso”.

Finalmente nos vimos en el Primer Encuentro de Poesía Chileno-Mapuche que se efectuó en Temuco al otro invierno y que tuvo una de sus actividades en la vetusta sala de las dependencias de la Dirección de Extensión de la Universidad de La Frontera en la calle Prat. Fue el lugar de nuestro último encuentro. Así a la rápida me quedó la única fotografía junto a la persona que le llevó el premio a ese su “día feliz”. Pero para mí hubo otro momento de magia teillieriana en que a tu manera estabas ahí y fue el año 1998 cuando el tren de la poesía Pablo Neruda debió cambiar el destino de su trayecto hacia la costa, que solo llegaba a Nueva Imperial por el mal estado vía, por Lautaro donde aprovecharon la ocasión para hacerle un acto en memoria de su poeta Jorge Teillier. Descendimos en la estación y caminamos hacia una plazoleta cercana situada unos metros abajo del paso a nivel ferroviario, en medio del acto en que niños leían tus poemas pasó un tren de servicios de operaciones con intenso fragor, pues era conducido por una locomotora de tracción eléctrica conocida como Sophia Loren, fue un largo tren de “operaciones” que no había visto nunca pasar ni tampoco me lo he vuelto a encontrar. Se sumó al compás de los versos y no podía ser de otra forma, estábamos en tu feudo.

Gracias Jorge por este articulo,

me muestra la cara sencilla y bohemia de Teillier y la tuya propia. Es interesante ver en esas conversaciones de bares esa intuición poética de Teillier. y como fue urdiéndose esa amistad a lo largo de tantos años.y picaresca.

.

Es increíble que también por azar de la vida te encontraras con la que será tu mujer

El texto muestra la sencillez y humildad de Teillier, un poeta lárico, como el mismo afirmara.