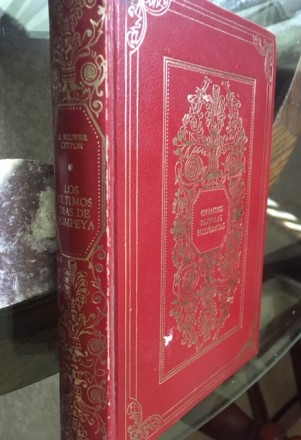

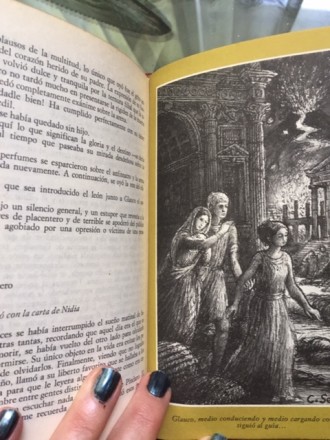

Un aviso en el Richmond Times Dispatch llamó mi atención. Bajo el titular “Pompeii: The immortal city”, aparecían las clásicas fotos de las ruinas, más la expectativa de una “espectacular puesta en escena”. Gracias a pantallas circulares y a la tecnología digital, los asistentes podrían estar (a salvo) en medio de la erupción del Vesubio. Mi memoria comenzó a viajar en el tiempo (no teman, no fui una sobreviviente de aquel año 79 D.C). Me vi en el patio del colegio con mi uniforme azul marino, comentado la novela “Los últimos días de Pompeya” de Edward G. Bulwer-Lytton. Era una edición en rojo y dorado (que todavía conservo), enviada por mis tíos de Barcelona en 1975. El original se publicó en 1834 y fue un éxito total. Su autor, un aristócrata inglés, tuvo el acierto de rescatar las impresiones de los escasos privilegiados que habían descendido y estudiado las hoy famosas excavaciones. A través de la ficción presentó los detalles cotidianos de la época: el culto a Isis (aporte de los egipcios), los rencores de los comerciantes griegos por su condición secundaria, las costumbres romanas, el emergente cristianismo y los dramas de la esclavitud, (imposible no mencionar a Nadia, la tierna esclava ciega, obligada por sus dueños a vender flores). Al igual que los lectores de ayer y del presente, comencé a soñar con esa legendaria ciudad. En cuanto al cine, solo existían las acartonadas versiones de 1908 y 1959, incapaces de hacer justicia a la novela.

Del sueño al viaje

Cuando egresé del colegio en el año 1979 (aniversario de la erupción) decidí que terminada la universidad viajaría a Europa. Quería cumplir tres objetivos: Visitar a mi familia paterna de Barcelona, conocer Pompeya y recorrer París. En algún diario de vida escribí el poema “Ver Pompeya y luego morir”. Esa lapidaria frase era el estribillo de unos versos con sabor a tango que subrayaban el fin de mi vida escolar. Lo firmé como Arria Pilarus, mi avatar de papel que usaba cuando escribía sobre asuntos históricos. Así, me titulé de periodista en la Universidad de Chile, trabajé, ahorré y rechacé una propuesta matrimonial hasta que en 1990 logré armonizar dinero, tres meses libres y un montón de mapas, direcciones, pasajes y testimonios de viajeros. Mi base de operaciones iba a ser Barcelona y desde allí saldría a diferentes destinos, cargando mi mochila y una bolsita con cheques viajeros amarrada a la cintura. Abordé una económica línea aérea uruguaya. El Boeing era moderno, grande, incluía cena, bar libre y un día en Montevideo antes de aterrizar en Madrid. La emoción de encontrarme con los parientes españoles fue indescriptible, como también, los lugares y personas que conocí (incluyendo París). Al llegar a Roma, me quedaban dos semanas de aventura. Por la fuerza del poema, había dejado a Pompeya para el final. Tomé el tren a Nápoles y arrendé una habitación en un hostal. Temprano, subí al bus que me llevó hasta la entrada de las ruinas. Afuera, me decepcioné con el bullicioso comercio de souvenirs y comida. Sin embargo, una vez pagada la entrada, las antiguas calles de tan trágica ciudad, me recibieron con la solemnidad del silencio y pocos turistas (en ese entonces, las temporadas bajas, eran realmente BAJAS). Me tomé toda la tarde para caminar, revisar las casas famosas, los baños, las panaderías, las tabernas, los prostíbulos y hasta el mosaico “Cave Canem” (Cuidado con el perro).

¿Se cumpliría mi auto profecía?

Al atardecer, todavía transpuesta por el espíritu pompeyano, casi fui atropellada en una calle de Nápoles. Me salvó un transeúnte que me tiró del brazo cuando el conductor cruzó a toda velocidad en el “supuesto” paso cebra (digo “supuesto” ya que los italianos no respetaban ni las cebras ni los semáforos). Me estremecí. Yo misma había declarado que una vez vista la ciudad de mis deseos, ya no valía la pena respirar. El retorno a Barcelona tuvo contratiempos. Me equivoqué de tren y llegué a Cannes, Francia. Era medianoche, pero la multitud y las calles iluminadas daban la idea de mediodía. Un empleado de ferrocarriles me ofreció su casa. Me vaticinó que no encontraría hotel porque estaban en pleno festival de cine. Era majadero y no se despegaba de mi lado. Decidí pagar por una habitación carísima, A la mañana siguiente tomé el tren correcto, siempre con la desagradable sensación de que podía ocurrirme algo horrible.

Me despedí de mis tíos catalanes y llegué sin novedad al aeropuerto de Barajas en Madrid. Entonces…¡sorpresa! Los pasajeros de la citada línea aérea uruguaya comprendimos porqué habíamos comprado una tarifa tan barata. En vez del súper Boeing de la ida, con cena, vinitos y azafatas/os amables, nos esperaba un avión chico, tipo “Matadero-Palma”, decorado con cortinas floreadas y servido por un personal de carácter agrio. Teníamos derecho solo a un “picoteo-cena-desayuno” y podíamos servirnos bebidas tibias, en esos envases gordos de dos litros que estaban de moda en los supermercados. Los pasajeros comenzamos a murmurar. El asunto no tenía buen pronóstico. Hubo algunas peleas por tratar de ocupar los escasos espacios vacíos con las radio-cassettes, latas de conservas y patas enteras de jamón serrano que varios traían como “equipaje de mano”. Al amanecer, uno de los motores de las alas comenzó a emitir un sonido raro y no faltaron los que distinguieron una línea de humo blanco (yo no la vi). Algunos tuvieron el mal gusto de recordar la caída de los rugbistas uruguayos en Los Andes. Otros, rezaban o compartían los chocolates que habían comprado de regalo. Yo parecía ser la única resignada. El verso fatídico: “Ver Pompeya y luego morir” había sellado mi suerte.

Aterrizamos en Río de Janeiro entre rebotes y frenazos. Estaba claro que Dios era el copiloto del capitán. Todos aplaudimos a rabiar. El cuento no terminó allí. Tuvimos que esperar horas para ser repartidos en diversos vuelos, según destino. Mi mamá y mi hermana me habían ido a buscar al aeropuerto en Santiago y con espanto, vieron cómo el vuelo uruguayo era “borrado” de la pizarra. Después de una larga incertidumbre, los familiares fueron llamados a la oficina. Palidez total. No creyeron que se trataba de un atraso, sino que de algo fatal. Me esperaron todo el día en el aeropuerto (supongo que rezando) hasta que crucé la puerta internacional.

Mi retorno sana y salva había sido una segunda oportunidad que, por esos misterios divinos, se me había otorgado. Pese a mis veintiocho años, me había sentido lista para “dejar este valle de lágrimas”….o al menos, eso creía.

La Pompeya pendiente

De aquella travesía me había quedado pendiente la visita al museo de Nápoles, donde se encuentran las pinturas, mosaicos y varios de los cuerpos moldeados en yeso de los pompeyanos víctimas del volcán. Traté de ir durante los tres días que estuve en la ciudad, pero estaba siempre cerrado. Así, al leer en el diario que gran parte de la exhibición de Richmond provenía de Nápoles, decidí que era el momento para completar el poema. Junto a una amiga, disfrutamos las reproducciones de máquinas de construcción, las colecciones de joyas, vasos, pinturas y otros tesoros romanos. En un salón de tenues luces azules, diversas pantallas “traían a la vida” los rostros de antiguos habitantes. En respetuoso descanso se encontraban dos fallecidos del 79 DC. Pese a los siglos de distancia, era imposible no captar el terror de los minutos finales. Ese temido instante en que la muerte nos mira a los ojos. Una atávica resignación trascendente a toda época. Recordé catástrofes recientes, como el aluvión de 1970 que sepultó el pueblito de Yungay en Perú, hecho descrito magistralmente por el escritor Alfredo del Arroyo en su libro de relatos “Martes de infamia y otros días fatales”. Pensé también en la erupción del Nevado del Ruiz (Colombia) en 1985, con la agonía televisada de la niña Omayra Sánchez. Quizás, no estuve tan errada con la frase “Ver Pompeya y luego morir”. Sin saberlo, estaba apelando a lo más profundo del ser humano frente a las fuerzas de la naturaleza. La recuperación histórica de las casas romanas, las costumbres, los instrumentos y hasta hogazas del pan que estaba en venta esa última mañana, eran un registro de la eternidad de quienes no alcanzaron a huir. Hoy, sus descendientes se ocultaban en el ADN de los actuales italianos. Ellos, los pompeyanos caídos, habían permanecido como una advertencia a la soberbia de nuestra civilización. Eso me faltaba aprender en 1990.

Qué buen relato Pilar. me hizo pensar en mi primer viaje a Europa, también muy joven y en una línea aérea barata. Con in regreso igualmente azaroso (en nuestro caso pasamos varios días en en un hotel de Nassau; en el Caribe; pero no los disfutamos) ,

Nunca fui a Pompeya en ninguno de los viajes que hecho posteriormente a Europa. Ahora después de leerte ya no puede seguir pendiente!.

Muchas gracias por tus palabras. Abrazos.

Muy bueno tu relato, querida Pilar.

“Las palabras crean realidad”, me enseñaron en mi preparación como Coach Ontológico.

Pero es lícito preguntarse si todos los pasajeros de tu avión de regreso habían pronunciado palabras tan agoreras como las tuyas…

Quizás te pesaban solo a ti, que las relacionabas con los acontecimientos “post-Pompeya”.

En cualquier caso, es lindo que hayas completado el circuito ahora, en Virginia.

Largo viaje hacia Pompeya, podría titularse tu historia.

Abrazos,

Albina Sabater

Justamente, tal vez los pensamientos positivos de los pasajeros anularon los mios. Fijate que me alegro haber encontrado cerrado el Museo de Napoles, ya que me impresiono mucho el horror final de los pompeyanos. Uno lo intuye de lejos, pero en realidad es algo latente y sin tiempo. Cuando tenia 28 años estaba muy joven para entenderlo. Abrazos

Fantástico Pily! Entretenido tu relato

Gracias, Patty